|

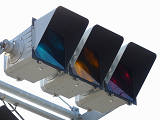

滋賀県では以前から信号の誤認防止に力を入れてきました。誤認防止とは、鋭角交差点で交差側の信号灯火を見誤ったり、連続交差点で1つ先の交差点の信号灯火を見誤ったりしないようにすることです。滋賀県ではこれまで誤認防止のため、アメリカ3M社(以下「3M社」という。)製の「M-131」型偏光灯器(以下「偏光灯器」という。)を採用してきました。 偏光灯器は、灯器の正面に対して設定した左右の範囲外、または設定した灯器からの距離の範囲外から灯火を見えなくすることができる灯器です。奥行きのある灯箱で、灯箱内の構造が何重にもなっており、電球も専用のものを使用します。灯器の裏蓋を開けたところにあるレンズにアルミテープを貼ることで灯火の見える範囲を調節します。(実際に道路に設置した状態で、裏蓋を開けると、そのレンズに道路が映るので、灯火を見せない範囲にアルミテープを貼りマスクします。) 滋賀県で具体的にいつごろから採用されているのか分かりませんが、R161高島バイパス(当時工事中)の側道が供用開始されたころから採用されているのではないかと思います。同側道の交差点で偏光灯器と一緒に設置されている灯器の製造年が昭和62年(1987年)となっているため、偏光灯器の設置もそのころだと思われます。 3M社の偏光灯器は高性能ですが、通常の灯器に比べて非常に高価であるため、一部の県を除き、あまり採用されていません。滋賀県では平成21年度(2009年度)当初で計72基も設置されており、滋賀県公安委員会は偏光灯器の採用について、全国的に見てかなり積極的だったといえます。 しかし、偏光灯器用の電球が製造中止(滋賀県警察が公開している資料による)となるため、県内すべての偏光灯器が、制限フード付きLED式灯器に交換されることになり、平成21年度の工事でほぼすべて交換されました。 以下では撤去交換された滋賀県内の偏光灯器70基(及び撤去交換予定の2基)を紹介します。なお、表記している交差点名は滋賀県警察が公開している資料によるものであり、道路管理者の設置する「主要地点」標識の表示とは異なる場合があります。 偏光灯器についてですが、開発された昭和44年(1969年)以来、大きなモデルチェンジはありませんが、小さな変更点として、灯器裏蓋に刻印されている3M社のロゴなどが変更されています。ロゴは3代目のものから4代目のものに変更されていますが、具体的にいつまで3代目のロゴが使われていたのかは分かりません(3M社サイトにロゴの歴史についての記載がありますが、ロゴの変更時期について明確な記載はありません)。なお、偏光灯器は縦型を基本として設計されているようで、縦型として使用した場合にはロゴが正しい向きになりますが、横型として使用するとロゴが横向きになります。また偏光灯器を横型として使用する場合、右に90°回転させて使用するのか、左に90°回転させて使用するのかによって、蓋の開け方が上下逆になります。

(左)3代目ロゴ、(右)4代目ロゴ

(左)3代目ロゴ、(右)4代目ロゴ

|

撮影 和邇中浜交差点 掲載 2010/3/10

撮影 和邇中浜交差点 掲載 2010/3/10

撮影 真野IC口交差点(南) 掲載 2010/3/10

撮影 真野IC口交差点(南) 掲載 2010/3/10

撮影 湖岸山賀交差点 掲載 2010/3/10

撮影 湖岸山賀交差点 掲載 2010/3/10

撮影 開発矢島交差点 掲載 2005/6/15 差替追加 2010/3/10

撮影 開発矢島交差点 掲載 2005/6/15 差替追加 2010/3/10

撮影 今市町北交差点 掲載 2010/3/10

撮影 今市町北交差点 掲載 2010/3/10

撮影 八代東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 八代東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 勝部高架西交差点 掲載 2010/3/10

撮影 勝部高架西交差点 掲載 2010/3/10

撮影 勝部高架東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 勝部高架東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 渋川東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 渋川東交差点 掲載 2010/3/10

撮影 国道大路交差点 掲載 2010/3/10

撮影 国道大路交差点 掲載 2010/3/10

撮影 朝国交差点 掲載 2010/3/10

撮影 朝国交差点 掲載 2010/3/10

撮影 矢川橋交差点(西) 掲載 2010/3/10

撮影 矢川橋交差点(西) 掲載 2010/3/10

撮影 矢川橋交差点(東) 掲載 2010/3/10

撮影 矢川橋交差点(東) 掲載 2010/3/10

撮影 竜王小学校前横断路交差点 掲載 2010/3/10

撮影 竜王小学校前横断路交差点 掲載 2010/3/10

撮影 光明寺前交差点 掲載 2010/3/10

撮影 光明寺前交差点 掲載 2010/3/10

撮影 東沖野4交差点 掲載 2010/3/10

撮影 東沖野4交差点 掲載 2010/3/10

撮影 小脇町交差点 掲載 2010/3/10

撮影 小脇町交差点 掲載 2010/3/10

撮影 安食中町南交差点 掲載 2010/8/21

撮影 安食中町南交差点 掲載 2010/8/21

撮影 金沢町南交差点 掲載 2010/3/10

撮影 金沢町南交差点 掲載 2010/3/10

撮影 高宮口交差点 掲載 2002/8/24 差替追加 2010/3/10

撮影 高宮口交差点 掲載 2002/8/24 差替追加 2010/3/10

撮影 高宮町大北交差点 掲載 2010/3/10

撮影 高宮町大北交差点 掲載 2010/3/10

撮影 野田山町交差点(北) 掲載 2010/3/10

撮影 野田山町交差点(北) 掲載 2010/3/10

撮影 野田山町交差点(南) 掲載 2010/3/10

撮影 野田山町交差点(南) 掲載 2010/3/10

撮影 大野木交差点 掲載 2010/3/10

撮影 大野木交差点 掲載 2010/3/10

撮影 高月町役場前交差点(滋賀県長浜市(旧高月町)) 掲載 2003/1/1 差替追加 2010/3/10

撮影 高月町役場前交差点(滋賀県長浜市(旧高月町)) 掲載 2003/1/1 差替追加 2010/3/10

撮影 高月小学校前交差点 掲載 2010/3/10

撮影 高月小学校前交差点 掲載 2010/3/10