| カナ | 名称 | 読み方 | 意味 | 画像 |

| ア | 飴色レンズ | アメイロレンズ | 京三・松下の一部地域で設置された西日対策歩灯。あまりにもクリアなカバーレンズなので。 別名:プロトタイプ |

|

| イ | イッてる | イッテル | Eシール(エジソンソケットシール)のついた。 一般的にブツブツレンズの灯器のことをいう。 ※Eシールはブツブツレンズ以降の灯器についていることが多く、Eシールの正しい意味がわかるまでは、ブツブツレンズのことをEレンズと呼んでいて、現在でも同じ呼び方をしている人がいる。 |

|

| インターレス | インターレス | 松下の歩行者灯器のノーマルレンズ。 |  |

|

| オ | (信号が) 怒る |

オコル | レンズ焼け(特に青灯が)して薄気味悪くなっている状態。 |  |

| おっさん | おっさん | 人形のこと。 |  |

|

| キ | 欽ちゃん | キンチャン | 信号電材の初期の歩行者灯器レンズで人形の形が「ヌキアシサシアシ」形をしているもの。この形が欽ちゃんらしい? |  |

| コ | コイトスフェリカル | コイトスフェリカル | 小糸の3世代目の擬似点灯防止レンズのこと。 某信号ファンがこのレンズを京三のスフェリカルと勘違いしたことから。 |

|

| シ | 蛇の目 | ジャノメ | 樹脂丸型・松下の京三ボディ灯器に使われた六角形?パターンのレンズ。蛇の鱗の様にみえることから。 |  |

| 消火栓 | ショウカセン | 東京に昭和30年頃存在したといわれる、電車用の灯器のレンズを使った灯器。平成5年くらいまで残っていたらしい。 | ||

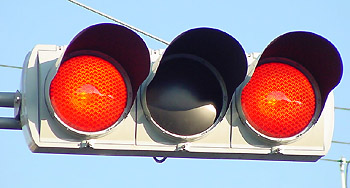

| ス | ステレオ (点灯) |

ステレオ | 矢印灯以外の灯火が同時点灯した状態。 |  |

| ツ | (LEDの)粒 | ツブ | LED信号機の素子の事。 形などから角粒、丸粒、大きさで小粒、大粒ということが往々にしてある。 |

|

| ツルツルレンズ | ツルツルレンズ | 京三や日本信号の初期の歩行者灯器で、レンズに全く模様のない灯器のこと。 レンズはスタンレー 6-1205。 |

|

|

| テ |

出目 |

デメ |

レンズ部分の分厚い灯器のこと。 日本信号・電材分割型ボディで、西日対策レンズの灯器に多いが、熊本県・佐賀県にはブツブツレンズの灯器にも見られる。 |

|

| ハ | 歯抜け |

ハヌケ | LED灯器の素子が切れている状態 |  |

| パンダ |

パンダ | ①レンズ枠部分が黒く塗られた、または錆びた灯器のこと。 ②バンドミラー電球のこと。電球そのものを正面から見るとパンダの目の周りに見える? |

画像準備中… | |

| フ | ブツブツグラデーション | ブツブツグラデーション | 昭和40年代の小型の角型灯器に使われたレンズで、非常に細かい円周状のぶつぶつがあるもの。外側に向かってぼんやり暗くなっていることがポイント。 |  |

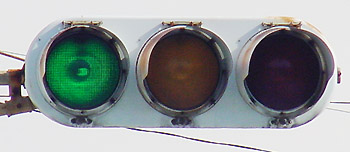

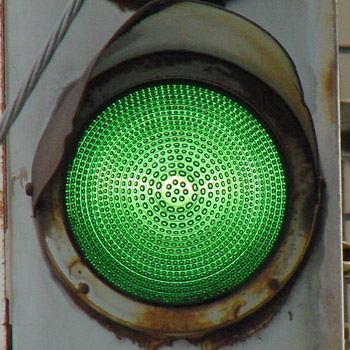

| ブツブツレンズ |

ブツブツレンズ |

昭和63年以降に設置された灯器に多く使われているレンズで、ブツブツ感のあるレンズのこと。京三・日本信号灯器にはスタンレー製の090-9200/090-9265型レンズが使われている。小糸は京三と違う独自のパターン。 どちらも旧世代のレンズよりも配光特性がアップした。 |

|

|

| メ | めくら |

メクラ | 特に複数方向一体型灯器(いわゆる懸垂灯器)でランプのない、鉄板だけになっている面のこと。 |  |

| 目潰し |

メツブシ | 信号灯器のレンズで、鉄板を貼り付けてあるか黒く塗ってあるレンズのこと。一時的に使わないようバッテンのテープを貼ったレンズのこともいう。めくらは面全体、目潰しはレンズ単体で使う。 |  |

|

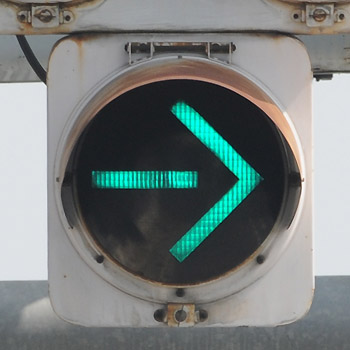

| ヤ | 矢形 | ヤガタ | 初期の京三・日本信号の矢印灯で、曲線を用いた尖った矢印レンズのこと。

別名:スペード |

|

| レ | レモン レンズ |

レモンレンズ | 京三・日本信号の昭和55年から平成8年頃までに多く設置された灯器のレンズで、格子状のレンズのこと。黄灯の色がレモン色をしていることから。 スタンレー型式が080-9203/9200。静岡県の京三灯器は今でもこのレンズのものが新設されている。 古いバージョンをヤマブキレンズと言う人もいる。 |

|

| 煉瓦レンズ | レンガレンズ | 京三や松下の歩行者灯器の2002年以降に登場した西日対策レンズ。パターンが煉瓦ぽいことから。 |  |